疫情之下:大数据技术在非现场环境监管中的应用(二)

生态环境部近期下发的《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》提出,要充分利用科技手段开展非现场监管,及时提醒复工复产企业正常运行治污设施。我们在“非现场监管技术之一”中聚焦服务于监管的新型监测技术,介绍了新型传感器技术,并介绍了通过传感器与卫星等多载体实现更大范围覆盖的技术组合,还展示了大数据技术与新型监测技术的结合可以使技术更加智能化和精准化。本期,我们将聚焦于大数据技术在非现场环境监管中的应用。

随着移动互联、云计算、物联网技术、区块链技术的发展,世界已进入“大数据时代”。在这一轮新科技革命中,中国矗立潮头,推动着大数据的技术发展及产业化应用。自2015年以来,国家先后出台了一系列措施,推动大数据产业的发展及大数据在国家治理、政府管理和市场监管中的应用。2016年,原环境保护部也出台了针对生态环境领域大数据的顶层设计,制定了《生态环境大数据建设总体方案》。总体方案提出,利用大数据创新执法方式,支撑执法从被动响应向主动查究违法行为转变,实现排污企业的差别化、精准化和精细化管理。

2016年7月,在原环境保护部环境监察局的指导下,美国环保协会与中国环境科学学会环境监察研究分会启动了“大数据在环境执法与守法中的应用研究”课题。课题提出,大数据有助于实现以环境质量为核心的执法监管,推动执法向守法促进转变。应该说,非现场监管概念为大数据技术在环境执法中的加速应用提供了新的动力。

热点网格技术是生态环境部推动在大数据技术在非现场监管中的典型应用。近日,生态环境部刊文指出,在疫情期间,热点网格技术通过非现场帮扶,充分发挥大气环境监管“千里眼”功能,远程指导各地有序开展热点网格的针对性排查。2020年3月以来,共向京津冀及周边地区、汾渭平原39城市推送报警提示信息1989个,帮助发现各类环境问题1191个,以非现场帮扶的方式,提高了环境执法效能。

本期,我们将分享大数据在非现场监管中的应用和案例,包括大数据技术如何精准识别监管对象,精准投入监管资源开展检查;如何快速识别企业生产和排放异常情况确定违法行为;如何智能推荐公平、公正而又具有威慑力的处罚措施。

非现场监管的技术之二:环境监管大数据技术

1 利用多元数据识别重点监管区域——热点网格技术

长期以来,执法监管重点对象的确定基本是从污染物排放量、高风险污染物的静态角度出发。随着新型监测技术和大数据技术的兴起,通过对多元数据进行融合分析,可以多角度识别出重点监管区域或对象,以环境质量为导向,实施精准控制、精准治理。同时,随着环境质量的变化,重点监管区域或对象可以进行动态调整。热点网格监管技术是一种技术与管理综合创新的管理体系,将大数据识别技术与下沉的日常检查力量、监管责任有机结合,提升了监管效能。

生态环境部推出的“千里眼计划”是以热点网格技术为核心的执法监管体系。“千里眼计划”将大气重点控制区域按照3000米×3000米的尺度划分网格,综合卫星遥感、地面空气质量监测、气象、排污企业的用能及排放数据,识别出需要重点监管的网格(热点网格)并进行监管。“热点网格”技术与地面微站和移动监测技术结合,可以进一步将识别范围缩小,提高检查的精准度。

目前,大气污染热点网格监管已应用于京津冀、汾渭平原大气污染防治强化督查中,并将逐步推广至长三角地区。

2 利用机器学习识别排放源——污染溯源技术

通过热点网格技术识别出重点监管区域后,需要寻找对热点区域有贡献的排放源,即污染溯源。追溯污染来源是实施监管的关键步骤。污染溯源技术适合于未知排放源的情形,或在现有的排放源数据显示正常的情况下,查找问题来源。

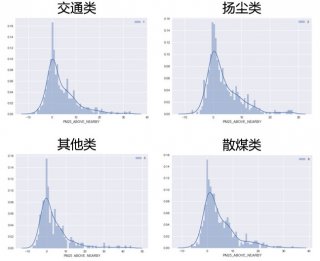

利用机器学习溯源的方法之一是建立排放源的污染特征数据库——或称为指纹库,即利用热点网格中的污染特征,推测排放源。机器学习可以优化推测过程,提高推测准确率,即将PM2.5历史浓度数据与检查反馈确定的排放源信息进行关联,建立基于网格污染类型、浓度的关联和特征匹配模型,将PM2.5浓度随时间变化特征、卫星特征、排污源特征加入至机器学习模型中,不断提升溯源的准确率。

目前,在大气污染热点网格的监管中,通过与卫星监测影像结合,污染溯源技术可以大大提升检查的针对性,即根据空气质量特征,识别污染源类型,推荐检查时间,帮助执法人员缩小检查范围。基于此机器学习模型,可对道路交通类污染(道路扬尘)、工地扬尘类污染类型进行有效判断,准确率可达60%以上。随着数据积累、模型优化和增加新数据维度、数据源,准确率有望进一步提升。