疫情之下:非现场环境监管技术厚积薄发(一)

2020年3月3日,生态环境部出台《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》(以下简称《指导意见》)。《指导意见》提出,环境执法要建立生态环境监督执法正面清单,明确原则上不开展现场检查的企业范畴和减少现场检查频次的企业范畴,适度调整行政处罚的方式,以减少企业因疫情受到的影响。但对偷排偷放、主观恶意排污的企业仍持续加大查处力度。

疫情之下,中国生态环境执法将坚持“方向不变,力度不减”,努力通过转变执法方式,实现经济与环境的双赢。转变执法方式的途径之一是推行“非现场监管”。那么,什么是非现场监管?非现场监管的技术有哪些,效果如何呢?

我们认为,非现场监管是指生态环境执法部门利用卫星遥感、无人机巡查、在线监测、移动执法等新科技手段,不进入或最小程度地进入现场,以对企业不打扰或者少打扰的方式,完成执法检查。

与《指导意见》提出的免于现场检查、减少现场检查一样,非现场监管是基于企业的分类对企业进行的差异化检查方式,与免于处罚、减轻处罚和加重处罚的差异化处罚手段结合,共同构成“正面清单”的差异化监管模式。非现场监管体现了以促进守法为目的的执法检查方式,目标在于通过“及时提醒复工复产企业”,确保“正常运行治污设施”。

非现场监管得以推行,主要得益于新兴技术的发展和在环保领域中的应用。美国环保协会很早就认识到,新技术的兴起正在催化环境管理模式发生深刻变革。2018年,美国环保协会总裁柯瑞华提出,全球正在迎来“第四波环境浪潮”。他指出,生态环境保护工作在经历了生态保育、法律手段和市场机制之后,已进入以创新为驱动力的全新环境治理时代。

基于新技术应用在环境领域的深刻变革,在生态环境部生态环境执法局的指导下,美国环保协会于2017年与中国环境科学学会环境监察研究分会合作开展了“大数据在环境执法与守法中的应用研究课题”,以探索包括大数据在内的新技术在环境执法中的应用;2018年,与南科大工程技术创新中心(北京)、北京环丁环保大数据研究院组织了首届“大气移动监测挑战赛”,以河北省沧州市、湖南省湘潭市为城市合作伙伴,展示了新兴的移动监测技术在环境监管多场景中的应用。

为响应《指导意见》提出的开展非现场监管、转变执法方式的举措,帮助各级执法机构和执法人员更好地理解非现场监管技术,我们将逐步对国内外典型的非现场监管技术及其应用案例进行梳理。本期我们将介绍新兴监测技术在非现场监管中的应用。

非现场监管的技术之一:服务于监管的新型监测技术

服务于监管的新型环境监测技术主要包括三个组成部分:

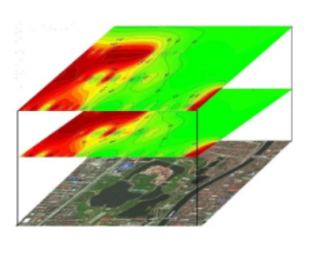

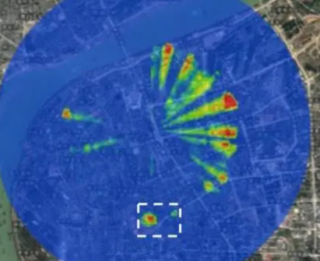

(1)新型传感设备:包括小型化、低成本的传感器,可以广泛布设,获取海量环境、厂界和排污口数据;高精传感器可用于卫星、走航雷达监测。

(2)大数据技术:对新型传感设备产生的数据进行处理,通过机器学习等技术,为新型设备提供数据校准。

(3)多元化的载体及平台:通过传感器与卫星、无人机、出租车、自行车、手持等多载体,实现更大范围的覆盖。这些技术通过多元组合,构成了可以适用多场景的不同新型监测技术。

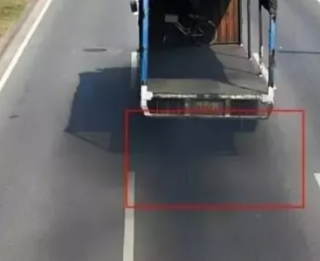

1.出租车载道路扬尘移动监测

在出租车顶灯内安装自主研发制造的激光颗粒物传感器,利用出租车载体行驶时间长、覆盖范围大、维护成本低的特点,对道路及周边的扬尘污染进行监测。通过开发本地扬尘污染识别、细颗粒/扬尘污染识别、污染路段排名等分析方法,结合高分辨率可视化平台,为城市道路扬尘管控和治理提供解决方案。

该技术已广泛应用于沧州、济南、西安等城市,应用场景包括:识别城市道路及周边微污染源;评估城市采暖前后空气污染情况以及交通限制政策;发现规律性污染事件,如早晚交通高峰、集市等。

该技术通过车载移动监测实现对城市道路的大范围监测,同时还可以利用手持设备和无人机搭载设备的方式,进一步接近污染源。