病毒肆虐背后:气候变化难辞其咎

2020年的“春天”或许注定要来得晚一些。新冠肺炎疫情的发展牵动着全中国人民的心,而在关注疫情发展的同时,人们也开始反思其背后的原因。近年来,越来越多的科学家对传染病、野生动物以及气候变化之间的关系展开研究。这些研究发现,三者之间存在密切联系,气候变化正在使病毒多方位入侵人类领地。

01

随着全球气温升高,病毒对高温产生了适应性,更容易传染人类。

科学界的许多研究显示,通常仅在较低温度下才活跃的某些病原体,正在适应较暖的条件。

2019年,巴尔的摩约翰霍普金斯大学公共卫生学院教授阿图罗·卡萨德瓦尔(Arturo Casadevall)及其同事发表报告称,2009年,人类发现了一种由抗药性真菌——念珠菌引起的疾病。该疾病几乎是在同一时期内,孤立性地分别在亚洲、拉丁美洲和非洲出现。这些发生在地球不同地区的病历的唯一共同点就是当地的气温都较高,表明该念珠菌正在适应“更热的世界”,从而引起人类患病。

卡萨德瓦尔指出,“真菌和其他病原体对两栖类、爬行类等体温较低的冷血动物来说往往是致命的,而人类较高的体温能够保护我们免受其影响。”事实上,人类的身体原本是“惊人的抗病机器”:当病原体进入我们的身体时,我们的身体会通过发烧、体温升高启动免疫机制,使得病原体难以生存,以抵抗疾病。但是,

新冠肺炎疫情近日暴发后,科学界主流的观点均认为,蝙蝠可能是新冠病毒的自然宿主。对此,美国《时代》周刊网站于2020年2月6日刊文称,与人类一样,蝙蝠也是恒温哺乳动物。不同的是,人类体温通常在98.6°F(相当于37°C)左右,生病时会升高几度,而蝙蝠的体温可以高至105°F(相当于40.6°C)而仍保持健康状态。也就是说,蝙蝠可以在不受病原体侵害的情况下,随身大量携带这些病毒。未来,蝙蝠依然可以靠着高体温保护自己免受侵害,但它们携带的病毒却越来越容易感染人类。

目前,科学界主流的观点均认为,蝙蝠可能是新冠病毒的自然宿主。

02

气候变化引发的温度、降水、湿度的变化扩大病毒传播媒介繁殖范围。

根据世界卫生组织(WHO)的资料,决定媒介传播疾病传播的主要要素有三个:媒介和宿主的数量、局部致病性寄生虫和病原体流行,以及人类的行为和疾病抗御力,而气候变化可以通过温度、降水、湿度等方式,影响上述三个关键要素。

政府间气候变化专门委员会(IPCC)的第五次评估报告指出,越来越多的证据表明,伊蚊等病毒传播媒介正在改变其活动范围。例如,登革热、基孔肯雅热和西尼罗河病毒开始出现在此前从未出现的地区。大量证据表明,某种程度上,这是由于气温升高导致的,当然也不能排除其他人为因素,如全球旅行和贸易的增加。科学研究还显示,自上世纪八十年代以来,由于炎热和潮湿的天气条件增加,美国主要城市的蚊子季节延长了76%,这是因为降雨、洪水和湿度的增加为蚊虫创造了更大的繁殖区域,且蚊虫在这样的环境中能够更快繁殖。

WHO报告称,2015年,约有32亿人(占世界人口的一半)处于罹患疟疾的危险中。由于气候变化,到2050年,赤道国家和南部非洲半干旱地区的温度或将增加1.4至1.6°C,同时湿度增大。WHO预测,两到三度的升温可能使受到疟疾威胁的人群增加7%。

03

气候变化导致的人口迁移和野生动物栖息地的重新分布,使人类暴露于尚无法免疫的病毒。

由全球变暖引发的冰川融化、森林大火、洪水和干旱使得人们流离失所,一些人不得不离开原来的家园以避开这些自然灾害。美国新墨西哥州洛斯阿拉莫斯国家实验室的生物安全和公共卫生专家珍妮·费尔(Jeanne Fair)说:“随着栖息地的变化,人类和野生动植物将通过迁徙更加频繁地相互接触。”

而越来越紧密的接触大大增加了动物疾病蔓延到人类的风险。例如,1998年至1999年,马来西亚的尼帕病毒疫情暴发导致100余人丧生。对此,研究人员称,森林大火和与厄尔尼诺现象有关的干旱,导致果蝠开始与猪共同将农场的果树当作食物,于是病毒得以更容易的从果蝠传至猪和人类。

案例:气候变化如何导致“寨卡危机”?

人畜共患病(例如由裂谷热病毒和寨卡病毒导致的疾病)是一种始于动物种群并传染给人类的传染病,曾在历史上为人类带来了许多严重的灾难,包括鼠疫和埃博拉。其中,近年来在美洲迎来大暴发的虫媒病毒寨卡颇受关注。

美国环保协会(EDF)气候科学家伊丽莎·欧克(Ilissa Ocko)认为,气候变化可能通过三种方式导致寨卡病毒危机:

·高温使蚊子更加饥饿:雌性蚊子需要吸血才能繁殖。与许多冷血动物一样,蚊子在更高温度下更频繁地觅食。它们“进食”越多,感染和传播疾病的可能性就越大。

·暖空气加速病毒传播:在蚊子具有传染性之前,病毒通常在蚊子体内潜伏——这大约需要10天的时间,约等于蚊子的寿命,因此蚊子在具有传染性之前通常会死亡。但是,高温会加快病毒在蚊子中的繁殖过程,这意味着蚊子在死亡之前就已经具有传染性,从而有更多时间和可能性传播疾病。

·气候变暖扩大蚊子生存“领地”:蚊子在温暖的气候下会繁殖得更加旺盛,因此,控制温度曾一度成为限制蚊子活动范围的手段。但是,随着气候变暖,很多动植物正在向两极和海拔更高的地区移动,而蚊子也会向更暖和、更适合栖息的地区转移。

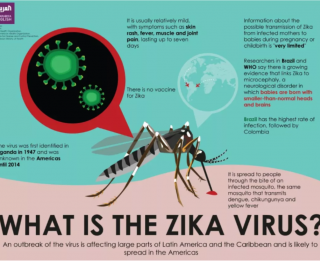

寨卡病毒简介及其传播方式。资料来源:阿拉伯电视台

04

“僵尸病毒”在冰冻万年之后“苏醒”, 给哺乳动物带来潜在致命病毒。

对于人类来说,那些被封存在冰川和永久冻土中万年之久的远古病毒,或许才是对人类最大的威胁。1月7日发表在bioRxiv的论文指出,俄亥俄州立大学科学家发现了33种在西藏融化冰川的冰芯中被埋葬了1.5万年的病毒,其中28种对科学界来说是新病毒。他们警告说,由于气候变化,世界各地的冰川迅速萎缩,它们可能构成威胁。在最坏的情况下,“融冰可能将病原体释放到环境中。”而人类对于这些病毒一无所知,才是最令人担忧的。

另外,根据《科学报告》的一项新研究,北极海冰的融化为北极和亚北极物种的接触开辟了新途径,而这种接触给北太平洋的哺乳动物带来了一种潜在的致命病毒——海豹瘟热病毒(Phocine Distemper Virus)。这种病毒首先出现在欧洲海豹身上,并于1988年和2002年导致数千只海豹丧生。而后,该病毒于2004年在阿拉斯加海豹的身上重新出现。人类和海豹同属哺乳动物,这些远古病毒将给人类带来何种影响,值得我们警惕。

海豹瘟热病毒首先出现在欧洲海豹身上。

声音

美国民主党总统候选人公布施政计划,将同时应对气候变化和传染病暴发

2020年是美国大选年。美国民主党总统候选人伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)1月底在其个人宣传网站上公布了她当选后的施政计划。在计划中,沃伦将应对气候变化、重新加入《巴黎协定》视为应对传染病暴发的手段之一。

在谈到应对传染病暴发时,沃伦在施政计划中抨击了现任美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)退出《巴黎协定》的决定:“退出《巴黎协定》的决定显示,特朗普用粗暴的方式否认了气候变化对流行病的影响。他的外交政策(还)破坏了与英国和法国等伙伴的长期同盟关系,而英法是(我们)应对全球卫生危机的重要伙伴。”

除病毒引发的传染病之外,另一场与气候变化有关的灾难——蝗灾——也正在蔓延:联合国负责人道主义事务的副秘书长洛科克2月10日在纽约联合国总部举行的通报会上说,肯尼亚发生了70年来最严重的沙漠蝗虫入侵,而索马里和埃塞俄比亚正在经历25年来最严重的蝗虫入侵。此外,沙漠蝗虫还侵入了乌干达、坦桑尼亚和南苏丹。洛科克说,蝗虫入侵将使大约1900万人面临严重粮食不安全风险。法国农业发展研究中心(CIRAD)进行的研究显示,大雨和高温等有利的气候条件有助于蝗灾从沙漠地区入侵至其他地区。

由此可见,气候变化给人类带来的影响是多方面的。任何时刻都不应放松应对气候变化的脚步。应对气候变化,已如箭在弦。